Vous trouverez dans cette page des éléments historiques sur le Manège de Saumur, connu sous le nom de Cadre noir, institution qui a largement contribué à transmettre au fil des ans les valeurs de l’école française par son style et son enseignement. Il a été au cœur de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de l’Equitation de tradition française qu’il représente ainsi que d’autres communautés équestres.

Le Cadre noir

L’histoire du Cadre noir a été mise en ligne récemment à travers Les repères historiques de l’ENE Cadre noir, document établi par le ministère des Sports : auteur Michel Chauveau membre du Comité histoire de ce ministère. Nous mettons ici ce document de référence en lien.

Les textes fondateurs du Manège de Saumur, nom d’origine de ce qui deviendra, au fil des ans cette appellation familière de Cadre noir mentionnée pour la première fois en 1896 sous la plume du Baron de Vaux puis, dans le Sport universel de 1900 (en savoir +), enfin cité par Charles Péguy en 1913 : « comme le fameux cadre noir de Saumur » . Il faudra longtemps pour que l’expression puisse être officielle : d’abord utilisée par le colonel de Saint-André dans l’entête de son papier à lettre, il faudra attendre un décret du ministère des Sport en 1986 ! afin de protéger la marque Cadre noir utilisée alors trop facilement.

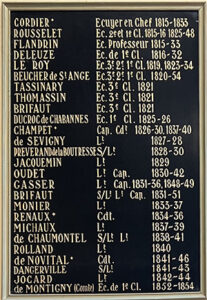

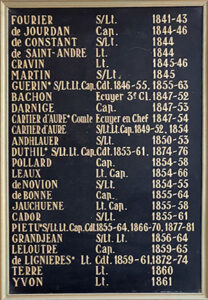

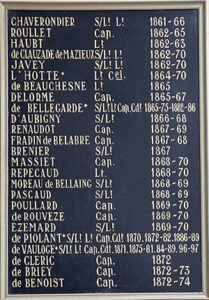

Les plaques du Manège, qui mentionnent les noms et dates de présence des Ecuyers, sont toujours en place dans les anciennes écuries du Manège, près de l’Ecole de cavalerie, face à l’ancien manège des Ecuyers (Une copie des noms a été faite pour le hall du Grand manège de l’ENE). Les plaques des Maîtres et sous-maîtres précisent également les noms lorsque des sous-officiers ont complété l’effectif des Ecuyers. Voir : L’appellation Cadre noir.

Le Cadre noir c’est une histoire de deux siècles, mais aussi la constitution d’une « doctrine » dont l’histoire témoigne des évolutions et des éléments majeurs et liés en particulier à l’équitation française, ainsi que s’est constituée l’Ecole française qui a permis récemment une reconnaissance officielle de l’Equitation de tradition française dont le Cadre noir est un des éléments les plus représentatifs.

Selon le colonel de Saint-André : « La doctrine équestre française « peut se résumer en deux principes, énoncés par le général L’Hotte : le premier stipule que le cheval doit être « calme, en avant, droit ». Le second principe dit que la maîtrise des forces du cheval nécessite de « marier intimement l’impulsion à la flexibilité élastique des ressorts », ce qui rejette tout travail en force. »

Selon le colonel de Saint-André : « La doctrine équestre française « peut se résumer en deux principes, énoncés par le général L’Hotte : le premier stipule que le cheval doit être « calme, en avant, droit ». Le second principe dit que la maîtrise des forces du cheval nécessite de « marier intimement l’impulsion à la flexibilité élastique des ressorts », ce qui rejette tout travail en force. »

Un colloque en 2004 : Saumur, la doctrine a précisé ces éléments voir : page colloques

Plus tard Les Rencontres de l’Equitation de tradition française (2014-2015) ont permis de poursuivre la réflexion par de nombreuses communications.

Livres sur le Cadre noir : les ouvrages de référence

Les textes fondateurs du Manège de Saumur (Cadre noir) permettent de comprendre l’origine et l’évolution d’une institution qui fut longtemps dans la Cavalerie et récemment s’ouvrit au monde civil en lien avec la Fédération et le développement des sports équestres. Les écuyers, maitres et sous-maitres ont contribué à former le corps enseignant de l’équitation en France.

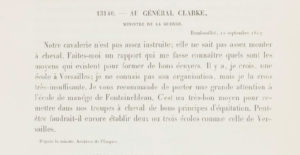

Napoléon avait dans une note dès 1807 souhaité structurer la formation des officiers de sa cavalerie, il essayera Saint Germain qu’il fermera lors d’une inspection puis ce sera la mise en en place d’une Ecole à Saumur.  L’ouverture remonte à 1815, et s’appuie sur les directives de Napoléon, mais déchu en 1814 c’est Louis XVIII décrètera la mise en place à Saumur d’une Ecole d’instruction des troupes à cheval. Des écuyers civils constituent dès l’ouverture le cadre spécialisé dans l’équitation, ils sont sous l’autorité de Cordier. La conspiration bonapartiste du général Berton a conduit à la fermeture de l’Ecole et à son exécution (En savoir +).

L’ouverture remonte à 1815, et s’appuie sur les directives de Napoléon, mais déchu en 1814 c’est Louis XVIII décrètera la mise en place à Saumur d’une Ecole d’instruction des troupes à cheval. Des écuyers civils constituent dès l’ouverture le cadre spécialisé dans l’équitation, ils sont sous l’autorité de Cordier. La conspiration bonapartiste du général Berton a conduit à la fermeture de l’Ecole et à son exécution (En savoir +).

C’est à partir de 1828 que l’Ecole de cavalerie présentera un Carrousel sous la direction de Monsieur Cordier, Ecuyer commandant, pour mettre en avant la valeur de l’enseignement des écuyers du Manège et des instructeurs militaires de l’Ecole.

C’est à partir de 1828 que l’Ecole de cavalerie présentera un Carrousel sous la direction de Monsieur Cordier, Ecuyer commandant, pour mettre en avant la valeur de l’enseignement des écuyers du Manège et des instructeurs militaires de l’Ecole.

Selon le témoignage de Pierre-Antoine Aubert dans son « Traité raisonné d’équitation, d’après les principes de l’école française », un sauteur fut présenté dans la pure tradition de Versailles.

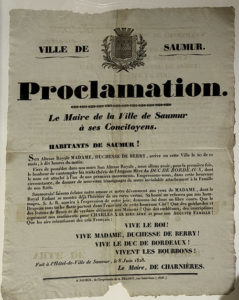

Les 2 quadrilles de 16 officiers élèves évoluaient au son des musiques et fanfares, entrainant l’admiration de la Duchesse de Berry. Charles Aubry a immortalisé le salut des lances. Il n’y avait pas à l’époque de reprises des Ecuyers ni de Sauteurs ; le « spectacle » s’est terminé par une charge. Le succès fut total et le nombre de visiteurs fut estimé à 15 000 selon le Moniteur universel.

Les étapes de l’organisation de l’Ecole de Saumur est connue à travers les archives du ministère de la Défense (Vincennes) mais aussi par les ouvrages notamment celui du commandant Picard (1889), et de manière détaillée dans les 650 page du livre L’équitation en France de Charles Duplessis, ouvrage préfacé par le général L’Hotte et paru en 1892.

D’autres ouvrages ou articles par exemple Musany (1892) mais aussi à travers les mémoires du général L’Hotte : Un officier de cavalerie (1905). En 1900 lors des JO de Paris, un Carrousel est présenté, il sera fait à cette occasion l’utilisation de l’expression « Cadre noir », une première.

Plus récemment des études comme celle d’Aurélien Conraux (Ecole des Chartes – 2004 et 2012) ou des textes de synthèse comme celui du général Durosoy sur l’Ecole de cavalerie et surtout du colonel de Saint-André « Si le Cadre noir m’était conté ».

Trois grands écuyers du Manège de Saumur :

Wattel, Decarpentry, Danloux. Par le Cel Challan-Belval et le Cel Lesage (lien).

Souvenirs sur le Cel de Montjou par le Gal Laffond (lien)

En écrivant dans Le Cadre noir, paru chez Julliard, un important chapitre intitulé Doctrine et méthodes, le colonel de Saint-André, interrogeant l’histoire, cherchant à pénétrer la constitution de cette tradition équestre française, évoque les grands courants qui confluent vers cette conception moderne de l’équitation sportive donc la compétition, aspect essentiel développé par le général Durand sous le titre « Patrimoine et évolution » dans ce même ouvrage où il rapporte notamment la position du commandant Wallon sur le sujet de la compétition à l’Ecole de Saumur. Ce livre reste l’ouvrage de référence sur le Cadre noir.

L’institution qui s’est constituée progressivement à connu des moments difficiles avec les guerres (1870, 1914, 1939) et plus récemment confrontée à la mécanisation de l’Arme blindée, cavalerie posant la question de la suppression du Cadre noir (En savoir +). En 1970 un Livre blanc fut réalisé pour sauver le Cadre noir, et le maintenir à Saumur en créant autour de lui une école civile. (En savoir +)

L’institut national d’équitation fut la structure (En savoir +) qui fut créée en 1968 (En savoir +) comme étape vers l’Ecole nationale d’équitation.

L’histoire du Cadre noir présentée en images et documents lors d’une conférence intitulée « Entre ruptures et continuités. Le Cadre noir de l’Ecole de cavalerie à l’Ecole d’équitation ». Sont rappelées en 20 minutes les grandes étapes qui ont marqué le Manège de Saumur depuis sa création jusqu’à l’Inscription de l’Equitation de tradition française au patrimoine mondial de l’Unesco, en 2011 (voir la conférence).

Les dates clé du Manège de Saumur (Cadre noir) sont : 1815, 1825, 1968, 1972 et 2010 pour lesquelles l’historique établi par le Comité Histoire du Ministère des Sports précise les textes et faits marquants, (en savoir +). L’année 1825 a été choisie pour commémorer l’officialisation des débuts du Manège/Cadre noir de Saumur.

Les Ecuyers en chefs du Cadre noir chronologie, dates, titres et grades (lien).

Tradition et modernité : Le Cadre noir par Pierre Durand ancien Ecuyer en chef (lien).

Les Ecuyers auteurs XIX°, XX° et XXI° siècle (lien)

Participations aux JO des Ecuyers du Cadre noir (lien).

Les principes de l’Ecole française ont été définis par le général L’Hotte (lien). Ils sont présents aussi dans les ouvrages des Grands auteurs et particulièrement ceux des Ecuyers en chef du Cadre noir : Lt-colonel Margot, colonel de Saint-André et le général Durand.

Voir ci-après Bibliographie

L’uniforme du Manège

L’uniforme du Manège

Célèbre bien au-delà des frontières l’uniforme des Ecuyers de Saumur, est pourtant l’objet d’informations inexactes or cette tenue, instituée dès la création en 1815 du Manège a pour marque le bicorne et la couleur noire et or comme en témoigne le tableau de 1828 de Monsieur Cordier le premier Ecuyer commandant.

Des études ont permis de préciser la réalité de l’évolution de l’uniforme (description, couleur et passementerie). Les textes ont été publiés dans la revue des Amis du Cadre noir avec monsieur Rembert (en 1987) (voir le document) puis avec le colonel Mac Carty (en 1990) (voir le document). Ces textes ont marqué une avance dans la connaissance de l’uniforme des Ecuyers. Depuis des informations plus précises ont été regroupées, à partir des textes officiels : ordonnances, journal militaire officiel, bulletin des lois et bulletins officiels par Jean-Marie Haussadis dont les articles sur ce qu’il qualifie de « particularité vestimentaire » font autorité. Ils ont été publiés dans Les carnets de la Sabretache puis dans la revue des Amis du Cadre noir. S’appuyant sur les archives relatives aux tenues de l’Ecole de cavalerie, notamment des fonctionnaires civils, comme l’était Cordier, le premier Ecuyer commandant, puis par quelques officiers à partir de 1826. Ils constituaient un cadre d’instructeurs à l’uniforme sombre par opposition aux couleurs vives des régiments portées par les officiers élèves reflétant leurs régiments : Hussards, Chasseurs, Dragons, Cuirassiers, ….

L’évolution des redingotes, dolmans et tuniques selon l’époque, leur forme et leur couleur noire, ainsi que les détails du Lampion (coiffure traditionnelle des écuyer) mais aussi de la cravache à trois viroles. Cette singularité de la tenue de certains cadres de l’Ecole de cavalerie devait conduire à cette appellation de Cadre noir qui apparaît, pour la première fois en 1896, sous la plume du Baron de Vaux, puis chez René de Gatines : « Néanmoins, l’équitation est brillamment enseignée, à Saumur, par nos officiers du cadre noir, qui forment des cavaliers d’extérieur et d’obstacle tout à fait remarquables … » (1898). Expression qui deviendra célèbre avec Charles Péguy en 1913 : « nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. Quelque chose, je pense, comme le fameux cadre noir de Saumur » Cahiers de la quinzaine (février 1913).

A propos de la tenue noire, la plus belle définition pour en caractériser l’élégance reste celle du général Blacque-Belair : « Sombre pour amincir et contraindre à une indispensable correction, elle puise sa valeur dans sa sévérité et sa simplicité ». Cet uniforme devenu si célèbre sera celui du corps enseignant de l’Ecole nationale d’équitation et depuis 2010 du Cadre noir de l’IFCE.

NB : Les articles de J-M Haussadis ont été publiés dans la revue La Sabretache en 2012 en deux articles : –L’École de cavalerie, naissance et développement d’une identité vestimentaire ; suivi de –Le chapeau à l’Ecuyère fin d’un symbole vestimentaire. (Voir le document).

Photo Angibaud

De carrousels en galas

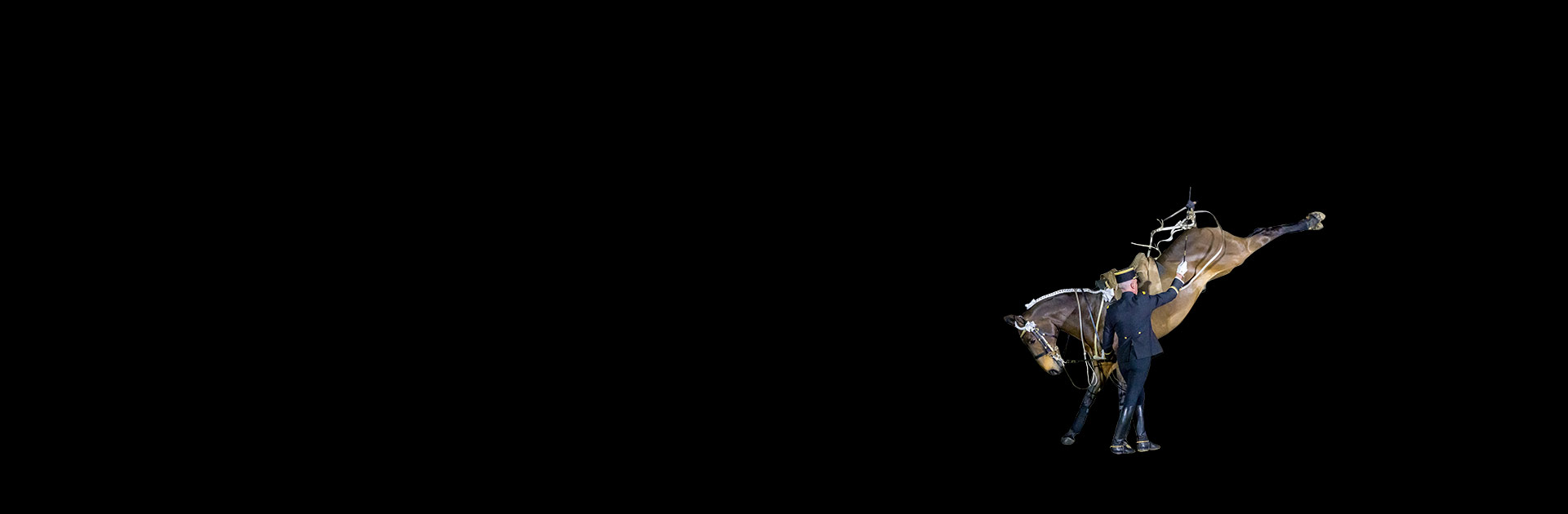

Les écuyers du Cadre noir ont présenté tous les ans un carrousel, le premier fut en 1828 pour la duchesse de Berry, qui marquait la fin des cours des officiers élèves de l’Ecole de cavalerie. Les écuyers et sous-maîtres présentaient à cette occasion des reprises, celles des professeurs de l’Ecole : une Reprise de manège (qui présentait les mouvements de l’équitation classique sous une forme collectives : appuyers, changement de pied au galop et passage étaient au programme) ; et une Reprise des sauteurs en liberté (qui faisait alterner collectivement courbettes et croupades puis individuellement les cabrioles).

Cette tradition s’est maintenue après la fin de la cavalerie montée, l’équitation faisant partie de la formation morale des officiers.

Depuis 1975 se sont développées des formes nouvelles faisant évoluer les présentations « traditionnelles » des Manèges et Sauteurs, en un véritable spectacle. Cette histoire est rappelée dans l’article : De carrousels en galas, deux siècles d’évolution.

Un document exceptionnel : le premier carrousel de l’École de cavalerie décrit dans le cours d’équitation militaire. lien

Autre témoignage avec Les frères Lumières qui ont filmé le carrousel de l’Ecole de cavalerie : lien

Les déplacements du Cadre noir en France

La place tenue par la capitale de Paris qui de 1866 à 2018 s’y est présenté 51 fois, un véritable record qui témoigne de l’attrait exceptionnel du Cadre, et ce sur 150 ans.

– Amboise, Amiens, Angers, Angoulême, Arc et Senans, Arles, Arras, Avignon, Bordeaux (11 fois), Bourg en Bresse, Caen, Carcassonne, Chambord, Chantilly, Cherbourg/Querqueville, Cheverny, Craon, Deauville, Dijon, Douai, Echuilly, Epernay, Evry, Fontainebleau, Fontevrault, Grenoble, La Baule, La Roche sur Yon, Lamballe, Laval, Le Lion d’Angers, Le Lude, Le Mans, Haras du Pin, Liévin, Lille, Lunéville, Lyon (8 fois), Maison Laffite, Marcq en Barreul, Marseille, Méjanes, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Orange, Paris (51 fois) Polo FEI , Périgueux, Poitiers, Pompadour, Pont-Réan, Reims, Rennes, Rouen, Royan, Saint-Cloud, Saint Cyr, Saintes, Saint Germain en Laye, Saint-Lô, Saumur ENE, Strassbourg, Tarascon, Tarbes, Toulouse, Tours, Valenciennes, Versailles (4 fois), Vichy, Villebernier-Launay, Vizille, …

Les déplacements du Cadre noir à l’étranger

– Abou Dhabi (Emirats Arabs Unis) , Berlin (5), Berne, Birmingham, s’Hertogenbosh (NED), Bonn (RFA), Bruxelles (12), Budapest, Copenhage (Den), Cordoue (Esp), Diblin (Ire), Genève (CH), Hanovre (GER), Harrisburg (USA), Hong Kong (Chine), Jerez (ESP), Karlsruhe (RFA), La Haye (NED), Lausanne (CH), Lisbonne (POR) (4), Londres (6), Madrid (ESP), Neustadt (GER), New york (USA), Séville (ESP), Stockholm (SUE), Tokyo (JAP), Toronto (CAN) , Turin (ITA) – lien, Vérone (ITA), Wembley (GB), Windsor (GB), ….

Cet impressionnant inventaire des villes où le Cadre noir s’est présenté a été établi avec l’aide d’Honorine Tellier de l’IFCE, chargée des archives du Cadre noir.

Cadre noir en galas aujourd’hui

Dans cette continuité de deux siècles voici la programmation des Galas Au cœur du Grand manège présentés lors de la saison 2025. lien

De nombreux témoignages permettent de suivre l’évolution du Manège de Saumur. Nous donnons ici des liens permettant d’accéder à des photos anciennes, des films anciens et contemporains, ainsi que des reportages sur le Cadre noir. Cette partie est appelée à se développer régulièrement par la mise en ligne de documents d’archives exceptionnels.

Archives photos :

http://archives.ville-saumur.fr/r/49/la-collection-photographique-de-zacharie-et-herve-blanchaud-1906-1939/

Photos relatives à l’Ecole de cavalerie et au Cadre noir.

http://archives.ville-saumur.fr/f/fondsblanchaud/tableau/?

Ainsi que le fond « Cartes postales » des archives de la ville de Saumur.

http://archives.ville-saumur.fr/f/cartespostales/mosaique/?

Cette page sur l’historique du Cadre noir sera régulièrement enrichie complétée par des documents d’archives, des photos, des reportages et des films.

Archives : Les films et les photos

Les Frères Lumière, un sauteur en liberté (1882) ; L’Eperon d’or de Jean Claude Bernard (1930) ; Le Cadre noir à Olympia (Londres 1930) ; Cadre noir Cadre bleu film de Jean Claude Huisman (1949) ;

Photographies du Cadre noir au Grand Palais (1905, 1910, 1923, 1937) ; …

Les films depuis la création de l’ENE :

Milady Téléfilm de François Leterrier TF1 1976, avec Jacques Dufilho ; Le Cadre noir Film de Marc Château 1984 ; Le Cadre noir à Lille FR3 1988 ; Le Cadre noir en Gala Bernard Le Bihen INSEP-ENE tourné lors du Gala à Saumur en 1991 ; Regard sur les archives du Cadre noir (40 ans de l’Association des Amis du Cadre noir) Alain Francqueville 2015 ; ….

Les films sur le Cadre noir : https://mediatheque.ifce.fr/

Ici sont regroupés, par thèmes, des articles et livres de référence pour vous aider à découvrir l’histoire de l’institution saumuroise qui a contribué à l’inscription De l‘Équitation de tradition française au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Saumur et le Cadre noir,

Un article de référence du général Durand « Le Cadre noir ».

Quatre articles sur le cheval à Saumur parus dans la Revue de la ville de Saumur.

- Au fil des siècles

- De tournois en carrousels

- L’équitation à Saumur, un mariage difficile

- Les chevaux de la célébrité

L’Ecole de cavalerie et le Cadre noir

- L’École de cavalerie de Saumur (1814-1914)

- L’équitation en France (période 1815-1892)

- L’équitation en France militaire et civil (1789-1870)

- Traité d’équitation, Le premier carrousel de Saumur, Aubert 1836 (Le Traité – L’atlas)

- Origines de l’Ecole de cavalerie et de ses traditions équestres, T1, T2, Cdt Picard – Milon-Saumur 1890 (Tome 1 – Tome 2 )

- Les écoles de cavalerie, Versailles, Saint Germain, Saumur, … Le Baron de Vaux 1896

- L’Ecole de Saumur, général de La Laurencie – Editions de l’Ouest 1935 (En savoir +)

- Historique de l’Ecole de cavalerie, général Durosoy – G.L.D. 1964 rééd 1978

- L’Ecole de cavalerie de SaumurLt-cel Aublet – Les éditions du centaure 1953

- Histoire de Saumur, Hubert Landais – Editions Privat 1997

Les essentiels de la bibliographie sur le Cadre noir et son histoire

- L’équitation en France, ses écoles et ses maîtres depuis le XVème siècle jusqu’à nos jours. Charles Duplessis. Paris – 1892 L’Enseignement de l’équitation en France

- F. Musany Revue des 2 mondes 1892 (En savoir +)

- Le Cadre noir Paul de Cordon, Saint-André, Durand, .. Julliard – 1981

- Les Maîtres écuyers du Manège de Saumur Decarpentry rééd Lavauzelle – 1993

- L’épopée du Cadre noir Jacques Perrier, Lavauzelle – 1994

- La doctrine équestre française lieutenant-colonel Margot, rééd Les Amis du Cadre noir – 2000

- Le Cadre noir, général Durand Revue historique des armées – 2007

- Le Cadre noir du colonel Margot Ch Hérissey – 2012

- Le Cadre noir de Saumur Guillaume Henry, Alain Laurioux Belin – 2012

Publications

Les Bulletins de l’association des Amis du Cadre noir ; la Revue L’Equitation (revue de l’Ecole nationale d’équitation (ENE), ont consacré de nombreux articles sur l’histoire du Manège/Cadre noir de Saumur dont, en particulier, le numéro Spécial 25 ans de l’école nationale d’équitation N°13 déc 1997.

Les programmes du Carrousel de l’Ecole de cavalerie sont également une source très utile pour connaitre les écuyers et chevaux présents dans cette célèbre manifestation. Désormais ce sont les programmes des galas du Cadre noir / IFCE qui permettent ce suivi lors des présentations à Saumur que lors de déplacements.

De très nombreux articles sur le Cadre noir et ses écuyers ont paru dans la presse spécialisée. Nous en donnerons une sélection ici.